低緯度

低緯度一般是指地球表面南北緯度30度間的空間范圍,即30°N至30°S以內(nèi)地區(qū),包括熱帶、副熱帶丙個(gè)熱量帶。是全球太陽(yáng)輻射和熱量比較集中的地帶。由于低緯度與其他緯度相比,不僅位置特殊,所反應(yīng)的各種地理事物和現(xiàn)象也是很特殊的。例如,氣候炎熱,天氣變化劇烈,生物高大茂盛等。

低緯度

低緯度

低緯度地區(qū):一般是指地球表面南北緯度30度到40度的空間范圍,即30°N至30°S以內(nèi)地區(qū)(不包括30°N和30°S),其中包括熱帶、副熱帶。研究低緯度的意義在于它表示的地理位置的特殊性。由于位置的特殊性,也顯示出獨(dú)特的地理環(huán)境要素,如是太陽(yáng)輻射的集中區(qū),是氣候變化比較均勻的地帶,是大量生物資源廣布而非常活躍的地區(qū)等。

低緯度

低緯度

低緯度所反應(yīng)的地理特征,是比較典型的:

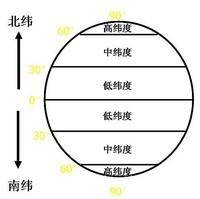

1 位置偏低

低緯度是對(duì)地球表面緯度較低地帶的刻畫。是以赤道為中心向南北兩側(cè)延伸30度的空間。人們一般把緯度三等分,而低緯度是0度到30度的范圍,中緯度是30度到60度的范圍,高緯度是60度到南北極點(diǎn)90度的范圍。從這種劃分來(lái)看,它并不是明顯地理意義的界線劃分,而是人們?yōu)檠芯康姆奖悖藶榈貙?duì)地球表面事物需要進(jìn)行某種大致模糊的刻畫時(shí)運(yùn)用的一種方法。實(shí)質(zhì)上,地球表面事物的空間和時(shí)間分異等地理要素是無(wú)法用三分法科學(xué)[定量刻畫的。盡管如此,低緯度所表征的各種地理意義是相對(duì)明確的。由于地球是球體,太陽(yáng)輻射到地球表面的光熱是南北遞減的,用低緯度來(lái)描述這種熱量的分布以至于這種熱量分異對(duì)地球表面事物的存在,運(yùn)動(dòng)等影響,確實(shí)與其它緯度非常不一樣。這表明,低緯度表達(dá)出了豐富的地球意義。而這正是其緯度位置偏低所要提示的內(nèi)容。

2。物學(xué)化學(xué)原理特殊

由于地球本身的物質(zhì)結(jié)構(gòu)不是一個(gè)均質(zhì)體,加上地球在不停地自轉(zhuǎn)和公轉(zhuǎn),其各種受力因素,應(yīng)力變化是很明顯的。比如,重力加速度大小的分布,地球自轉(zhuǎn)偏向力大小的分布等完全與中緯度和高緯度相比是相關(guān)很大的。再如,加上熱量,輻射等因素的作用,其所反應(yīng)的地理要素組合更是豐富之極。而這種地域性豐富顯然與其它緯度地帶相比,其豐富所表達(dá)的內(nèi)涵是不一樣的。

低緯度

低緯度

低緯度氣候主要受赤道氣團(tuán)和熱帶氣團(tuán)的控制,全年高溫,月平均氣溫最低也在15℃以上。影響氣候的主要環(huán)流系統(tǒng)有熱帶輻合帶、信風(fēng)、赤道西風(fēng)、熱帶氣旋和副熱帶高壓等。這些系統(tǒng)的季節(jié)移動(dòng),導(dǎo)致降水量的季節(jié)變化。 陸地低緯度氣候帶包括赤道帶和熱帶。它由赤道多雨氣候、熱帶海洋氣候、熱帶季風(fēng)氣候、熱帶干濕季氣候和熱帶干旱和半干旱等5種氣候類型所組成。除熱帶干旱與半干旱氣候分布至南、北緯30°外,其他氣候類型均出現(xiàn)在南、北緯25°之內(nèi)。具體來(lái)說,陸地低緯度氣候帶包括:

1 赤道多雨氣候

亦稱熱帶雨林氣候,主要分布于赤道兩側(cè)南、北緯各5°—10°的范圍內(nèi),包括南美洲的亞馬孫平原、非洲的剛果盆地和幾內(nèi)亞灣沿岸以及亞洲馬來(lái)群島的絕大部分地域。這里地處低緯,是赤道氣團(tuán)的源地,同時(shí)位于赤道低壓帶,南北半球的信風(fēng)在此輻合上升,多對(duì)流雨。全年皆夏,各月平均溫為25—28℃,日較差比年較差稍大。年平均降水量多在2 000mm以上,月降水量最少也超過60mm。地帶性土壤為熱帶雨林磚紅壤。

2 熱帶干濕季氣候

亦稱熱帶草原氣候,主要分布于赤道多雨氣候區(qū)的外圍,一般可達(dá)南、北緯15°左右,也可伸至25°左右。包括非洲的蘇丹草原、埃塞俄比亞高原、東非高原和南非高原的北部、南美洲的巴西高原和奧里諾科平原、中美洲的太平洋沿岸以及澳大利亞北部等地區(qū)。氣候特點(diǎn)是終年高溫,有明顯的干、濕季之分。干季時(shí)受信風(fēng)控制,盛行熱帶大陸氣團(tuán),干燥、少雨;雨季時(shí)則受赤道低壓帶控制,赤道氣流輻合帶移來(lái)時(shí),濕潤(rùn)多雨。植被土壤類型為熱帶稀樹草原紅棕色土。

3 熱帶干旱與半干旱氣候

又稱熱帶沙漠氣候,主要分布于南、北回歸線兩側(cè)的內(nèi)陸和西部,大體介于南、北緯15°—30°之間。典型的熱帶干旱氣候區(qū)包括非洲的撒哈拉沙漠、卡拉哈里沙漠和納米布沙漠,西亞的阿拉伯大沙漠,南亞的塔爾沙漠,澳大利亞西部和中部沙漠以及南美西海岸的阿塔卡馬沙漠等。這里常年處于副熱帶高壓和信風(fēng)控制之下,盛行熱帶大陸氣團(tuán),氣候炎熱干燥。例如,世界“熱極”和“干極”都出現(xiàn)于本類型區(qū)內(nèi),非洲索馬里半島北部的柏培拉,曾有極端最高氣溫63℃的記錄,成為世界“熱極”;南美智利北部的阿塔卡馬沙漠年平均降雨量接近于0(阿里卡城實(shí)測(cè)為0.7 mm),從1845年至1936年的91年間從未下雨,被稱為世界“干極”。至于熱帶半干旱氣候則分布于干旱氣候區(qū)的外緣,分別向熱帶干濕季氣候區(qū)和亞熱帶夏干氣候區(qū)過渡。植被土壤類型為熱帶荒漠(或荒漠草原)荒漠土。

4 熱帶季風(fēng)氣候

主要分布于亞洲的中南半島、印度半島和菲律賓群島。在太陽(yáng)高度角大的季節(jié),赤道低壓槽向北伸展到北緯30°左右,加上海陸熱力因子的影響,在南亞次大陸的西北部形成一個(gè)熱低壓,此時(shí)盛行從印度洋吹來(lái)的西南季風(fēng),即夏季風(fēng),因降水量多,形成雨季;而在太陽(yáng)高度角小的季節(jié),赤道低壓槽南移,再加上海陸熱力的差異,次大陸的西北部有弱高壓發(fā)育,此時(shí)就盛行東北季風(fēng),即冬季風(fēng),因降水量少,形成千季。此外,有的地區(qū)還可細(xì)分為涼季和熱季。本區(qū)氣候長(zhǎng)夏無(wú)冬,年平均溫在20℃以上,年平均降水量一般為1 500—2 000 mm,甚至更多。

5 熱帶海洋性氣候

主要分布于南、北緯10°—25°信風(fēng)帶的大陸東岸及熱帶海洋中的若干島嶼,包括中美洲東岸和西印度群島、南美巴西高原東側(cè)沿岸的狹長(zhǎng)地帶、非洲馬達(dá)加斯加島的東部、澳大利亞昆士蘭州沿岸地帶以及太平洋中的夏威夷群島等。這些地區(qū)均處于信風(fēng)的迎風(fēng)海岸,終年盛行熱帶海洋氣團(tuán),加之信風(fēng)登陸后遇到沿海山地而抬升,故形成高溫多雨的氣候,具有海洋性的特點(diǎn)。這里形成的植被土壤類型與赤道多雨氣候條件下相同,為熱帶雨林磚紅壤。

低緯度

低緯度

低緯度多對(duì)流雨,成為低緯度與其它緯度相比非常突出的一個(gè)顯著標(biāo)志。

對(duì)流雨是大氣對(duì)流運(yùn)動(dòng)引起的降水現(xiàn)象,習(xí)慣上也稱為對(duì)流雨,也叫熱雷雨。近地面層空氣受熱或高層空氣強(qiáng)烈降溫,促使低層空氣上升,水汽冷卻凝結(jié),就會(huì)形成對(duì)流雨。對(duì)流雨來(lái)臨前常有大風(fēng),大風(fēng)可拔起直徑50厘米的大樹,并伴有閃電和雷聲,有時(shí)還下冰雹。

對(duì)流雨主要產(chǎn)生在積雨云中,積雨云內(nèi)冰晶和水滴共存,云的垂直厚度和水汽含量特別大,氣流升降都十分強(qiáng)烈,可達(dá)20~30米/秒,云中帶有電荷,所以積雨云常發(fā)展成強(qiáng)對(duì)流天氣,產(chǎn)生大暴雨。雷擊事件、大風(fēng)拔木、暴雨成災(zāi)常發(fā)生在這種雷暴雨中。

淡積云云層薄,含水量少,一般有雨落到地面。濃積云在中高緯度地區(qū)很少降水,但是在低緯度地區(qū),因?yàn)楹控S富,對(duì)流強(qiáng)烈,有時(shí)可以產(chǎn)生降水。

對(duì)流雨以低緯度最多,降水時(shí)間一般在午后,特別是在赤道地區(qū),降水時(shí)間非常準(zhǔn)確。早晨天空晴朗,隨著太陽(yáng)升起,天空積云逐漸形成并很快發(fā)展,越積越厚,到了午后,積雨云洶涌澎湃,天氣悶熱難熬,大風(fēng)掠過,雷電交加,暴雨傾盆而下,降水延續(xù)到黃昏時(shí)停止,雨后天晴,天氣稍覺涼爽,但是第二天,又重復(fù)有雷陣雨出現(xiàn)。在中高緯度,對(duì)流雨主要出現(xiàn)在夏季半年,冬半年極為少見。 赤道地帶全年以對(duì)流雨為主。中國(guó)對(duì)流雨最多地區(qū)是海南島和南嶺山區(qū),就季節(jié)而言,以夏季最多,春季和秋季次之。就日變化而言,陸上(指平原地區(qū))多出現(xiàn)在下午到傍晚,海上和盆地區(qū)域多出現(xiàn)在夜間。海洋上的對(duì)流雨比大陸上少。