臺風眼

臺風眼

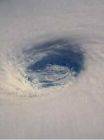

臺風眼臺風眼是位于臺風中心少云、微風、大浪的區域,通常在臺風中心平均直徑約為40公里的圓面積內。臺風眼為中心氣壓最低之處,其形狀大部分呈圓形、橢圓形、卵形、開口眼和多邊形等五種,其平均直徑約為45公里左右,最小的為 10-20公里,大的可達100-150公里,在此區域內天上僅有薄云,能見天日或星斗,約二、三十分鐘后,狂風暴雨又會再度出現。

臺風眼

臺風眼

臺風眼通常位于臺風中心平均直徑約為40公里的圓面積內。由于臺風眼外圍的空氣旋轉嚴重,在離心力的作用下,外面的空氣不易進入到臺風的中心區內,因此臺風眼區就像由云墻包圍的孤立的管子。它里面的空氣幾乎是不旋轉的,風很微弱。臺風眼其外側100千米左右的地區是狂風暴雨區。

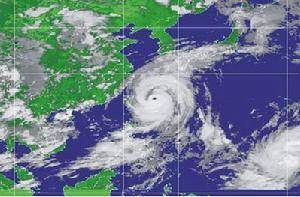

臺風眼是確定臺風登陸點的關鍵。臺風登陸后通常需要過一到兩個小時才能做出判斷,需要將各項數據傳回氣象部門,對其高峰和低峰值進行分析后,才能確定臺風是否已登陸。

封閉眼區

臺風眼

臺風眼

封閉眼區是外圍眼壁為單層結構且間斷角度小于90°的眼區。結合外圍眼壁的情況,封閉眼區可進一步分為圓形眼、類圓眼及多邊形眼三個子類。

圓形眼區

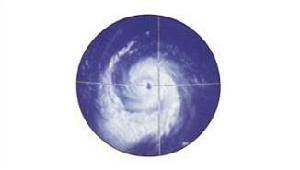

圓形眼區呈圓形,眼壁邊緣光滑,無明顯的直線或折角部分。該類眼區出現時,其外圍眼壁可呈對稱環形、逗點狀等多種形態。分析發現,該結構存續時間多大于12h,是一種較穩定結構。

類圓眼區

類圓眼區呈橢圓形或卵形,眼壁邊緣較為光滑,無明顯的直線或折角部分。類圓眼區形態的存在時間一般小于8h。該結構穩定性較差,多數情況下作為一種過渡形態出現。

多邊形眼區

多邊形眼區形態不規則,眼壁邊緣粗糙,存在折角和直線部分。紅外與可見光云圖中,多邊形眼區內部可出現明顯的對流區域,眼壁邊緣有時呈鋸齒狀;部分眼區上空有卷云覆蓋,須借助微波遙感資料識別。

開放眼區

開放眼區是外圍眼壁為單層結構、間斷角度大于90°但小于180°的眼區。開放眼區出現時,臺風結構組織性較差,強度一般較弱。在紅外與可見光云圖中,部分個例有明顯的云卷風眼(Banding Eye)形成,眼區附近有螺旋云帶旋卷,但其外圍沒有厚實且有組織的眼壁,有時環流旋卷可達一圈以上。

同心眼區

同心眼區是外圍眼壁為雙層或多層同心嵌套結構、單層眼壁間斷角度小于180°且不存在兩層或多層間斷角度同時大于90°情況的眼區。在紅外與可見光云圖中,同心眼區出現時臺風多具有高度對稱性特征,眼壁間區域往往也是天氣相對平靜的區域。

臺風眼

臺風眼

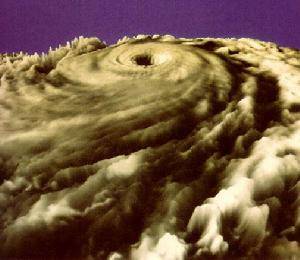

1、眼區通常呈圓形,也有橢圓形或不規則的形狀,當熱帶氣旋發展初期,眼區形狀一般不規則,范圍也較大;而熱帶氣旋強烈發展時,眼區范圍縮小呈圓形,并呈軸對稱分布。

2、眼區基本上是晴空少云區,只在低層有少量層積云。眼區中心的氣壓最低,風速也很小,為微風或靜風。而眼壁附近,風速急劇增大,達到極大值。

在臺風眼中,常出現許多鳥群,有時隨著臺風的移動而飛到很遠的地方。

3、臺風眼持續時間并不會太長,約一兩個小時。

臺風眼的形成, 系由于臺風內的風是反時針方向吹動,使中心空氣發生旋轉,而旋轉時所造成之離心力, 與向中心旋轉吹入之風力互相平衡抵消,而使強風不能再向中心聚合, 因此形成臺風中心數十公里范圍內的無風現象,而且因為有空氣下沉增溫現象, 導致云消雨散而成為臺風眼。

臺風眼

臺風眼

對衛星遙感資料的分析表明,大多數臺風的眼區會出現多種形態交替出現的現象;同時,各形態間的交替往往與臺風的發展變化有良好的關聯性:

1、一般而言,當熱帶氣旋強度較高時,眼區無云或少云覆蓋,眼區形態以圓形為主,外圍的眼壁高度發展、結構對稱;

2、強度較弱時,眼區界限模糊,可能被高而厚的對流云蓋遮蔽,云蓋下的眼區往往呈多邊形;

3、對于更弱或消散中的臺風,眼區多因眼壁結構不完整而呈現開放的狀態;

4、無眼區特征通常則意味著氣旋形成不久或即將消失,強度十分有限。

由于維持時間相對有限,類圓形和同心結構被視作過渡性的眼區形態,其出現多與明顯的強度、路徑等變化相聯系。