地震

地震

地震地震,又稱地動、地振動,是地球內部發生的急劇破裂產生的震波,是地球上經常發生的一種自然現象。由于地殼運動引起的地球表層的快速振動,地殼快速釋放能量過程中造成的振動,期間會產生地震波。也是地殼運動的一種特殊表現形式。

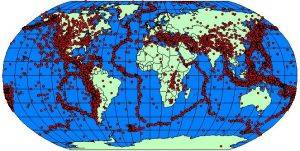

1995-2001年全球4級以上地震震中分布圖

1995-2001年全球4級以上地震震中分布圖

地震,是地球內部發生的急劇破裂產生的震波,在一定范圍內引起地面振動的現象。地震(earthquake)就是地球表層的快速振動,在古代又稱為地動。它就像海嘯、龍卷風、冰凍災害一樣,是地球上經常發生的一種自然災害。大地振動是地震最直觀、最普遍的表現。在海底或濱海地區發生的強烈地震,能引起巨大的波浪,稱為海嘯。地震是極其頻繁的,全球每年發生地震約五百五十萬次。

按形成原因分類

1、構造地震 是由于地下巖層的快速破裂和錯動所造成的地震,占全球地震總數的90%以上。寧夏所發生的地震,絕大多數屬于此種類型。由于構造地震頻度高、強度大、破壞重,因此是地震監測預報、防災減災的重點對象。

2、火山地震 是由于火山作用引起的地震,占全球發生地震數的7%左右。火山地震都發生在活火山地區,一般震級不大。

3、陷落地震 是由于地層陷落(如喀斯特地形、礦坑下塌等)引起的地震,占全球地震總數的3%左右,其破壞范圍非常有限。

4、誘發地震 在特定的地區因某種地殼外界因素誘發(如隕石墜落、水庫蓄水、深井注水)而引起的地震。

按震源深度分類

1、淺源地震 震源深度小于60公里的地震,也稱正常深度地震,占總數的3%。寧夏地震都是淺源地震。

2、中源地震 震源深度在60公里至300公里之間的地震稱為中源地震。

3、深源地震 震源深度大于300公里的地震稱為深源地震。已記錄到的最深地震的震源深度約為700公里。

按震中距分類

1、地方震 震中距小于100公里的地震;

2、近震 震中距大于100公里、小于1000公里的地震;

3、遠震 震中距大于1000公里的地震。

按震級分類

1、小震 4級以下的地震;

2、中強震 5-6級的地震;

3、強震 7級以上的地震,其中8級以上的地震又稱為特大地震。

按破壞程度分類

1、一般破壞性地震 造成數人至數十人死亡,或直接經濟損失在一億元以下(含一億元)的地震;

2、中等破壞性地震 造成數十人至數百人死亡,或直接經濟損失在一億元以上(不含一億元)、五億元以下的地震;

3、嚴重破壞性地震 人口稠密地區發生的七級以上地震、大中城市發生的六級以上地震,或者造成數百至數千人死亡,或直接經濟損失在五億元以上、三十億元以下的地震;

4、特大破壞性地震 大中城市發生的七級以上地震,或造成萬人以上死亡,或直接經濟損失在三十億元以上的地震。

其它

例如余震等。

時間分布

地震活動在時間上具有一定的周期性。表現為在一定時間段內地震活動頻繁,強度大,稱為地震活躍期;而另一時間段內地震活動相對來講頻率少,強度小,稱為地震平靜期。

地理分布

地震的地理分布受一定的地質條件控制,具有一定的規律。地震大多分布在地殼不穩定的部位,特別是板塊之間的消亡邊界,形成地震活動活躍的地震帶。全世界主要有三個地震帶:

一是環太平洋地震帶,包括南、北美洲太平洋沿岸,阿留申群島、堪察加半島,千島群島、日本列島,經臺灣再到菲律賓轉向東南直至新西蘭,是地球上地震最活躍的地區,集中了全世界80%以上的地震。本帶是在太平洋板塊和美洲板塊、亞歐板塊、印度洋板塊的消亡邊界,南極洲板塊和美洲板塊的消亡邊界上。

二是歐亞地震帶,大致從印度尼西亞西部,緬甸經中國橫斷山脈,喜馬拉雅山脈,越過帕米爾高原,經中亞細亞到達地中海及其沿岸。本帶是在亞歐板塊和非洲板塊、印度洋板塊的消亡邊界上。

三是中洋脊地震帶,包含延綿世界三大洋(即太平洋、大西洋和印度洋)和北極海的中洋脊。中洋脊地震帶僅含全球約5?的地震,此地震帶的地震幾乎都是淺層地震。

地震發生時,最基本的現象是地面的連續振動,主要特征是明顯的晃動。極震區的人在感到大的晃動之前,有時首先感到上下跳動。這是因為地震波從地內向地面傳來,縱波首先到達的緣故。橫波接著產生大振幅的水平方向的晃動,是造成地震災害的主要原因。1960年智利大地震時,最大的晃動持續了3分鐘。地震造成的災害首先是破壞房屋和建筑物,如1976年中國河北唐山地震中,70%~80%的建筑物倒塌,人員傷亡慘重。地震對自然界景觀也有很大影響。最主要的后果是地面出現斷層和地震裂縫。大地震的地表斷層常綿延幾十至幾百千米,往往具有較明顯的垂直錯距和水平錯距,能反映出震源處的構造變動特征(見濃尾大地震,舊金山大地震)。但并不是所有的地表斷裂都直接與震源的運動相聯系,它們也可能是由于地震波造成的次生影響。特別是地表沉積層較厚的地區,坡地邊緣、河岸和道路兩旁常出現地裂縫,這往往是由于地形因素,在一側沒有依托的條件下晃動使表土松垮和崩裂。地震的晃動使表土下沉,淺層的地下水受擠壓會沿地裂縫上升至地表,形成噴沙冒水現象。大地震能使局部地形改觀,或隆起,或沉降。使城鄉道路坼裂、鐵軌扭曲、橋梁折斷。在現代化城市中,由于地下管道破裂和電纜被切斷造成停水、停電和通訊受阻。煤氣、有毒氣體和放射性物質泄漏可導致火災和毒物、放射性污染等次生災害。在山區,地震還能引起山崩和滑坡,常造成掩埋村鎮的慘劇。崩塌的山石堵塞江河,在上游形成地震湖。1923年日本關東大地震時,神奈川縣發生泥石流,順山谷下滑,遠達5千米。

地震震級是根據地震時釋放的能量的大小而定的。一次地震釋放的能量越多,地震級別就越大。人類已有記錄的震級最大的地震是1960年5月22日智利發生的9.5級地震,所釋放的能量相當于一顆1800萬噸炸藥量的氫彈,或者相當于一個100萬千瓦的發電廠40年的發電量。

國際上一般采用美國地震學家查爾斯·弗朗西斯·芮希特和賓諾·古騰堡(Beno Gutenberg)于1935年共同提出的震級劃分法,即通常所說的里氏地震規模。里氏規模是地震波最大振幅以10為底的對數,并選擇距震中100千米的距離為標準。里氏規模每增強一級,釋放的能量約增加32倍,相隔二級的震級其能量相差1000 (~ 32 x 32)倍。

小于里氏規模2.5的地震,人們一般不易感覺到,稱為小震或者是微震;里氏規模2.5-5.0的地震,震中附近的人會有不同程度的感覺,稱為有感地震,全世界每年大約發生十幾萬次;大于里氏規模5.0的地震,會造成建筑物不同程度的損壞,稱為破壞性地震。里氏規模4.5以上的地震可以在全球范圍內監測到。有記錄以來,歷史上最大的地震是發生在1960年5月22日19時11分南美洲的智利,根據美國地質調查所,里氏規模竟達9.5。

1度:無感-僅儀器能記錄到;

2度:微有感-特別敏感的人在完全靜止中有感;

3度:少有感-室內少數人在靜止中有感,懸掛物輕微擺動;

4度:多有感-室內大多數人,室外少數人有感,懸掛物擺動,不穩器皿作響;

5度:驚醒-室外大多數人有感,家畜不寧,門窗作響,墻壁表面出現裂紋;

6度:驚慌-人站立不穩,家畜外逃,器皿翻落,簡陋棚舍損壞,陡坎滑坡;

7度:房屋損壞-房屋輕微損壞,牌坊,煙囪損壞,地表出現裂縫及噴沙冒水;

8度:建筑物破壞-房屋多有損壞,少數破壞路基塌方,地下管道破裂;

9度:建筑物普遍破壞-房屋大多數破壞,少數傾倒,牌坊,煙囪等崩塌,鐵軌彎曲;

10度:建筑物普遍摧毀-房屋傾倒,道路毀壞,山石大量崩塌,水面大浪撲岸;

11度:毀滅-房屋大量倒塌,路基堤岸大段崩毀,地表產生很大變化;

12度:山川易景-一切建筑物普遍毀壞,地形劇烈變化動植物遭毀滅;

例如,1976年唐山地震,震級為7.8級,震中烈度為十一度;受唐山地震的影響,天津市地震烈度為八度,北京市烈度為六度,再遠到石家莊、太原等就只有四至五度了。

地震預報是針對破壞性地震而言的,是在破壞性地震發生前作出預報,使人們可以防備。地震預報要指出地震發生的時間、地點、震級,這就是地震預報的三要素。完整的地震預報這三個要素缺一不可。 地震預報是世界公認的科學難題,在國內外都處于探索階段,大約從20世紀五六十年代才開始進行研究。 中國地震預報的全面研究起步于1966年河北邢臺地震,經過40多年的努力,取得了一定進展,曾經不同程度地預報過一些破壞性地震。但是實踐表明,目前所觀測到的各種可能與地震有關的現象,都呈現出極大的不確定性;所作出的預報,特別是短臨預報,主要是經驗性的。 地震預報按時間尺度可作如下劃分:

長期預報 是指對未來10年內可能發生破壞性地震的地域的預報。

中期預報 是指對未來一二年內可能發生破壞性地震的地域和強度的預報。

短期預報 是指對3個月內將要發生地震的時間、地點、震級的預報。

臨震預報 是指對10日內將要發生地震的時間、地點、震級的預報。

地震前自然界出現的可能與地震孕育、發生有關的各種征兆稱作地震前兆。觀測小地震的活動要使用地震儀;觀測其他地震微觀前兆則須使用前兆觀測儀器,其種類很多。如觀測和記錄地殼形變的儀器有傾斜儀、自記水管儀、伸縮儀、水準儀、激光測距儀等;觀測和記錄地磁場變化的有磁變儀、核旋儀、地磁經緯儀等。觀測地電、地應力、重力、水氡、水位、水質成分及其他微觀前兆現象,也都有相應的儀器。 大體有兩類:

1、微觀前兆 人的感官不易覺察,須用儀器才能測量到的震前變化。例如,地面的變形,地球的磁場、重力場的變化,地下水化學成分的變化,小地震的活動等。 觀測微觀前兆是科學家的工作;而發現臨近地震前的宏觀前兆,則既要靠科學家,也要靠廣大群眾。由于宏觀前兆往往在臨近地震發生時出現,因此,了解它的特點,學會識別它們,對防震減災有重要作用。

2、宏觀前兆 人的感官能覺察到的地震前兆。它們大多在臨近地震發生時出現。如井水的升降、變渾,動物行為反常,地聲、地光等。 逃生方法

要因地制宜,不要一定之規。震時,每個人的處境千差萬別,避震方式不可能千篇一律。例如,是跑出室外還是在室內避震,就要看客觀條件:住平房還是樓房,地震發生在白天還是晚上,房子是不是堅固,室內有沒有避震空間,室外是否安全等等。 要行動果斷,不要猶豫不決 避震能否成功,就在千鈞一發之間,容不得瞻前顧后,猶豫不決。有的人跑出危房后又轉身回去救人,結果自己也被埋壓。記住,只有保存自己,才有可能救助別人。 在公共場所要聽從指揮,不要擅自行動 擅自行動,盲目避震,只能遭致更大不幸。 要采取有利于避震的姿勢:如趴下,使身體重心降到最低,臉朝下,不要壓住口鼻,以利呼吸; ——蹲下或坐下,盡量蜷曲身體。抓住身邊牢固的物體,以防身體移位,暴露在堅實物體外而受傷。 保護身體的重要部位:保護頭頸部:低頭,用手護住頭部和后頸;有可能時,用身邊的物品,如枕頭、被褥等頂在頭上。保護眼睛:低頭、閉眼,以防異物傷害; 保護口、鼻:有可能時,可用濕毛巾捂住口、鼻,以防灰土、毒氣。

救援原則

海南救援隊在北川的一次救援活動

海南救援隊在北川的一次救援活動

①先救近處的人。不論是家人、鄰居,還是萍水。相逢的路人,只要近處有人被埋壓就要先救他們。相反,舍近求遠,往往會錯過救人良機,造成不應有的損失。

②先救容易救的人。這樣可加快救人速度,盡快擴大救人隊伍。

③先救青壯年。這樣可使他們迅速在救災中發揮作用。

④先救“生”,后救“人”。

保護被困人員安全

的方法:①使用工具扒挖埋壓物,當接近被埋人員時,不可用利器刨挖。 ②要特別注意不可破壞原有的支撐條件,以免對埋壓者造成新的傷害。 ③扒挖過程中應盡早使封閉空間與外界溝通,以便新鮮空氣注入。 ④扒挖過程中灰塵太大時,可噴水降塵,以免被救者和救人者窒息。 ⑤扒挖過程中可先將水、食品或藥物等遞給被埋壓者使用,以增強其生命力。 ⑥施救時盡量先將被埋壓者頭部暴露出來,清除其口、鼻內的塵土,再使其胸腹和身體其他部分露出。 ⑦對于不能自行出來者,應使其盡量暴露全身再抬救出來,不可強拉硬拽。

護理被困人員

①蒙上他的雙眼,使其避免強光的刺激。②不可讓其突然進食過多。 ③要避免被救的人情緒過于激動,給予他必要的心理撫慰。 ④對受傷者,要就地做相應的緊急處理。

護理傷員的原則

①首先要仔細觀察和詢問傷員的傷情。 ②對于頸、腰部疼痛的患者特別要注意讓他平臥,并盡量躺在硬板上;搬運時保證其頭顱、頸部和軀體處于水平位置,以免造成脊髓損傷。 ③昏迷的傷員要平臥,且將其頭部后仰、偏向一側,及時清理口腔的分泌物,防止其呼吸道堵塞。 ④給傷員喝水時,一定要先從少量開始,以免大量飲水造成急性胃擴張,導致嚴重后果。 ⑤可用衣被、繩索、門板、木棍等組合成簡易擔架搬運傷員。

問:很多人都購買了社會保險,那么因地震房屋倒塌造成的人員傷亡損失,社保可以賠付么?

答:社保中的醫療保險是“保而不包”,只提供基礎醫療費用的報銷,根據社保繳費的年限計算,一年報銷上限幾千到幾萬不等,報銷的比例不高,并且有明確的報銷限額,比如特定疾病要求等等。同時,一些地方的基本醫療保險政策規定,意外事故不包含在醫保報銷范圍內。