地球公轉(zhuǎn)

地球的形狀, 地球公轉(zhuǎn)

地球的形狀, 地球公轉(zhuǎn)地球公轉(zhuǎn)的解釋是:地球環(huán)繞太陽的運動稱為地球公轉(zhuǎn)。因為同地球一起環(huán)繞太陽的還有太陽系的其他天體,太陽是它們共有的中心天體,故被稱為“公”轉(zhuǎn)。

像地球的自轉(zhuǎn)具有其獨特規(guī)律性一樣,地球的公轉(zhuǎn)也有其自身的規(guī)律。這些規(guī)律從地球軌道、地球軌道面和黃赤交角、地球公轉(zhuǎn)的周期和地球公轉(zhuǎn)速度等幾個方面表現(xiàn)出來。

1.地球公轉(zhuǎn)軌道和方向

地球在公轉(zhuǎn)過程中,所經(jīng)過的路線上的每一點,都在同一個平面上,而且構(gòu)成一個封閉曲線。這種地球在公轉(zhuǎn)過程中所走的封閉曲線,叫做地球軌道。如果我們把地球看成為一個質(zhì)點的話,那么地球軌道實際上是指地心的公轉(zhuǎn)軌道。

嚴格地說,地球公轉(zhuǎn)的中位位置不是太陽中心,而是地球和太陽的公共質(zhì)量中心,不僅地球在繞該公共質(zhì)量中心在轉(zhuǎn)動,而且太陽也在繞該點在轉(zhuǎn)動。但是,太陽是太陽系的中心天體,地球只不過是太陽系中一顆普通的行星。太陽的質(zhì)量是地球質(zhì)量的33萬倍,日地的公共質(zhì)量中心離太陽中心僅450千米。這個距離與約為70萬千米的太陽半徑相比,實在是微不足道的,與日地1.5億千米的距離相比,就更小了。所以把地球公轉(zhuǎn)看成是地球繞太陽(中心)的運動,與實際情況是十分接近的。

地球軌道的形狀是一個接近正圓的橢圓,太陽位于橢圓的一個焦點上。橢圓有半長軸、半短軸和半焦距等要素,分別用a、b、c表示,其中a又是短軸兩端對于焦點(F1、F2)的距離。

半焦距與半長軸和平短軸之間存在著這樣的關(guān)系:

即 c2=a2-b2

半焦距c與半長軸a的比值c/a,是橢圓的偏心率,用e表示,即e=c/a,

偏心率是橢圓形狀的一種定量表示,e的數(shù)值大于0而小于1。橢圓越接近于圓形,則e的數(shù)值就越小,即接近于0;反之,橢圓越扁,e的數(shù)值就越大。經(jīng)過測定,地球軌道的半長軸a為149600000千米,半短軸b為149580000千米。根據(jù)這個數(shù)據(jù)計算出地球軌道的偏心率為:

由于地球軌道是橢圓形的,隨著地球的繞日公轉(zhuǎn),日地之間的距離就不斷變化。地球軌道上距太陽最近的一點,即橢圓軌道的長軸距太陽較近的一端,稱為近日點。在近代,地球過近日點的日期大約在每年一月初。此時地球距太陽約為147100000千米,通常稱為近日距。地球軌道上距太陽最遠的一點,即橢圓軌道的長軸距太陽較遠的一端,稱為遠日點。在近代,地球過遠日點的日期大約在每年的7月初。此時地球距太陽約為152100000千米,通常稱為遠日距。近日距和遠日距二者的平均值為149600000千米,這就是日地平均距離,即1個天文單位。

:

L=2πα(1-0.25×e2)

計算出地球軌道的全長是940000000千米。

地球的公轉(zhuǎn)方向與自轉(zhuǎn)方向一致,從黃北極看,是按逆時針方向公轉(zhuǎn)的,即自西向東。這與太陽系內(nèi)其它行星及多數(shù)衛(wèi)星的公轉(zhuǎn)方向是一致的(如圖3-17)。

2.太陽周年視運動

地球公轉(zhuǎn)是從太陽的周年視運動中發(fā)現(xiàn)的。為了說明太陽的周年視運動,我們首先用一個動點與一個定點的關(guān)系來進行分析。

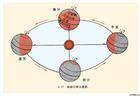

假如,動點A在繞定點B做圓周運動,方向如圖3-18。則在定點B看上去,A點的軌跡是一個圓形,A點的運動方向是逆時針的。這種情況,與從動點A看定點B的運動特征是完全相同的,B點的運動軌跡也是圓形的,運動方向也是逆時針的。但是,A繞B的運動是一種真運動,而B繞A的運動則是一種視運動,它是A繞B運動的一種直觀反映。

地球的繞日公轉(zhuǎn)和在地球上的觀測者見到的太陽視運動的特點與上述情況相同。如圖3-19,盡管實際情況是地球繞日公轉(zhuǎn),但是作為地球上的觀測者,只能感到太陽相對于星空的運動,這種運動的軌跡平面與地球軌道平面是重合的,方向、速度和周期都與地球的相同。太陽相對星空的運動,是一種視運動,稱為太陽周年視運動。太陽周年視運動實際上是地球公轉(zhuǎn)在天球上的反映。

3.地球軌道面和黃赤交角

如前所述,地球在其公轉(zhuǎn)軌道上的每一點都在相同的平面上,這個平面就是地球軌道面。地球軌道面在天球上表現(xiàn)為黃道面,同太陽周年視運動路線所在的平面在同一個平面上。

地球的自轉(zhuǎn)和公轉(zhuǎn)是同時進行的,在天球上,自轉(zhuǎn)表現(xiàn)為天軸和天赤道,公轉(zhuǎn)表現(xiàn)為黃軸和黃道。天赤道在一個平面上,黃道在另外一個平面上,這兩個同心的大圓所在的平面構(gòu)成一個23°26′的夾角,這個夾角叫做黃赤交角(如圖3-20)。

黃赤交角的存在,實際上意味著,地球在繞太陽公轉(zhuǎn)過程中,自轉(zhuǎn)軸對地球軌道面是傾斜的。由于地軸與天赤道平面是垂直的,地軸與地球軌道面交角應(yīng)是90°——23°26′,即66°34′。地球無論公轉(zhuǎn)到什么位置,這個傾角是保持不變的。

在地球公轉(zhuǎn)的過程中,地軸的空間指向在相當長的時期內(nèi)是沒有明顯改變的。目前北極指向小熊星座α星,即北極星附近,這

就是天北極的位置。也就是說,地球在公轉(zhuǎn)過程中地軸是平行地移動的,所以無論地球公轉(zhuǎn)到什么位置,地軸與地球軌道面的夾角是不變的,黃赤交角是不變的。

黃赤交角的存在,也表明黃極與天極的偏離,即黃北極(或黃南極)與天北極(或天南極)在天球上偏離23°26′。

我們所見到的地球儀,自轉(zhuǎn)軸多數(shù)呈傾斜狀態(tài),它與桌面(代表地球軌道面)呈66°34′的傾斜角度,而地球儀的赤道面與桌面呈23°26′的交角,這就是黃赤交角的直觀體現(xiàn)。

4.地球公轉(zhuǎn)周期及歲差

地球繞太陽公轉(zhuǎn)一周所需要的時間,就是地球公轉(zhuǎn)周期。籠統(tǒng)地說,地球公轉(zhuǎn)周期是一“年”。因為太陽周年視運動的周期與地球公轉(zhuǎn)周期是相同的,所以地球公轉(zhuǎn)的周期可以用太陽周年視運動來測得。地球上的觀測者,觀測到太陽在黃道上連續(xù)經(jīng)過某一點的時間間隔,就是一“年”。由于所選取的參考點不同,則“年”的長度也不同。常用的周期單位有恒星年、回歸年和近點年。

地球公轉(zhuǎn)的恒星周期就是恒星年。這個周期單位是以恒星為參考點而得到的。在一個恒星年期間,從太陽中心上看,地球中心從以恒星為背景的某一點出發(fā),環(huán)繞太陽運行一周,然后回到天空中的同一點;從地球中心上看,太陽中心從黃道上某點出發(fā),這一點相對于恒星是固定的,運行一周,然后回到黃道上的同一點。因此,從地心天球的角度來講,一個恒星年的長度就是視太陽中心,在黃道上,連續(xù)兩次通過同一恒星的時間間隔。

恒星年是以恒定不動的恒星為參考點而得到的,所以,它是地球公轉(zhuǎn)360°的時間,是地球公轉(zhuǎn)的真正周期。用日的單位表示,其長度為365.2564日,即365日6小時9分10秒。

地球公轉(zhuǎn)的春分點周期就是回歸年。這種周期單位是以春分點為參考點得到的。在一個回歸年期間,從太陽中心上看,地球中心連續(xù)兩次過春分點;從地球中心上看,太陽中心連續(xù)兩次過春分點。從地心天球的角度來講,一個回歸年的長度就是視太陽中心在黃道上,連續(xù)兩次通過春分點的時間間隔。

春分點是黃道和天赤道的一個交點,它在黃道上的位置不是固定不變的,每年西移50″.29,也就是說春分點在以“年”為單位的時間里,是個動點,移動的方向是自東向西的,即順時針方向。而視太陽在黃道上的運行方向是自西向東的,即逆時針的。這兩個方向是相反的,所以,視太陽中心連續(xù)兩次春分點所走的角度不足360°,而是360°—50″.29即359°59′9″.71,這就是在一個回歸年期間地球公轉(zhuǎn)的角度。因此,回歸年不是地球公轉(zhuǎn)的真正周期,只表示地球公轉(zhuǎn)了359°59′9″.71的角度所需要的時間,用日的單位表示,其長度為365.2422日,即365日5小時48分46秒。

地球公轉(zhuǎn)的近日點周期就是近點年。這種周期單位是以地球軌道的近日點為參考點而得到的。在一個近點年期間,地球中心(或視太陽中心)連續(xù)兩次過地球軌道的近日點。由于近日點是一個動點,它在黃道上的移動方向是自西向東的,即與地球公轉(zhuǎn)方向(或太陽周年視運動的方向)相同,移動的量為每年11″,所以,近點年也不是地球公轉(zhuǎn)的真正周期,一個近點年地球公轉(zhuǎn)的角度為360°+11″,即360°0′11″,用日的單位來表示,其長度365.2596日,即365日6小時13分53秒。

只有恒星年才是地球公轉(zhuǎn)的真正周期。在下面章節(jié)中,我們將學(xué)習到回歸年是地球寒暑變化周期,即四季變化的周期,它與人類的生活生產(chǎn)關(guān)系極為密切。回歸年略短于恒星年,每年短20分24秒,在天文學(xué)上稱為歲差。

為什么春分點每年西移50″.29而造成歲差現(xiàn)象呢?這是地軸進動的結(jié)果。

地軸的進動同地球的自轉(zhuǎn)、地球的形狀、黃赤交角的存在以及月球繞地球公轉(zhuǎn)軌道的特征,有著密切的聯(lián)系。

地軸的進動類似于陀螺的旋轉(zhuǎn)軸環(huán)繞鉛垂線的擺動。當急轉(zhuǎn)的陀螺傾斜時,旋轉(zhuǎn)軸就繞著與地面垂直的軸線,畫圓錐面,陀螺軸發(fā)生緩慢的晃動。這是因為地球引力有使它傾倒的趨勢,而陀螺本身旋轉(zhuǎn)運動的慣性作用,又使它維持不倒,于是便在引力作用下發(fā)生緩慢的晃動。這就是陀螺的進動。

地球的自轉(zhuǎn),就好像是一個不停地旋轉(zhuǎn)著的龐大無比的大“陀螺”,由于慣性作用,地球始終在不停地自轉(zhuǎn)著。地球自身的形狀類似于一個橢球體,赤道部分是凸出的,即有一個赤道隆起帶。同時,由于黃赤交角的存在,太陽中心與地球中心的連線,不是經(jīng)常通過赤道隆起帶的。所以,太陽對地球的吸引力,尤其是對于赤道隆起帶的吸引力,是不平衡的。另外,月球繞地球公轉(zhuǎn)的軌道平面,與黃道面和天赤道面都不重合,與黃道面呈5°9′的夾角,也就是說,地球中心與月球中心的連線,也不是經(jīng)常通過赤道隆起帶。所以,月球?qū)Φ厍虻奈Γ绕涫菍Τ嗟缆∑饚У奈Γ彩遣黄胶獾摹?jù)萬有引力定律,F1>F2。

日月的這種不平衡吸引力,力圖使赤道面與地球軌道面相重合,達到平衡狀態(tài)。但是,地球自轉(zhuǎn)的慣性作用,使其維持這種傾斜狀態(tài)。于是,地球就在月球和太陽的不平衡的吸引力共同作用下產(chǎn)生了擺動,這種擺動表現(xiàn)為地軸以黃軸為軸做周期性的圓錐運動,圓錐的半徑為23°26′,即等于黃赤交角。地軸的這種運動, 稱為地軸進動。地軸進動方向為自東向西,即同地球自轉(zhuǎn)和公轉(zhuǎn)方向相反,而陀螺的進動方向與自轉(zhuǎn)方向是一致的。

這是因為陀螺有“傾倒”的趨勢,而地軸有“直立”的趨勢。

地軸進動的速度非常緩慢,每年進動50″.29,進動的周期是25800年。

由于地軸的進動,造成地球赤道面在空間的傾斜方向發(fā)生了改變,引起天赤道相應(yīng)的變化,致使天赤道與黃道的交點——春分點和秋分點,在黃道上相應(yīng)地移動。移動的方向是自東向西的,即與地球公轉(zhuǎn)方向相反,每年移動的角度為50″.29。因此,年的長度,以春分點為參考點周期單位要比以恒定不動的恒星為參考點的周期單位略短,這就是產(chǎn)生歲差的原因。

由于地軸的進動,造成地球的南北兩極的空間指向發(fā)生改變,使天極以25800年為周期繞黃極運動。所以,天北極和天南極在天球上的位置也是在緩慢地移動著。如圖3-24,北極星在公元前3000年曾是天龍座α星,目前的北極星在小熊座α星附近,到了公元7000年,移到仙王座α星附近,到公元14000年,織女星將成為北極星。

由于地軸進動造成天極和春分點在天球上的移動,以其為依據(jù)而建立起來的天球坐標系也必然相應(yīng)地變化。對赤道坐標系來說,恒星的赤經(jīng)和赤緯要發(fā)生變化,對黃道坐標系來說,恒星的黃經(jīng)要發(fā)生改變。但是,地軸的進動不改變黃赤交角,即地軸在進動時,地軸與地球軌道面的夾角始終是66°34′。

在這里還要說明一下,由于地軸進動而造成的天極、春分點的移動角度相對來講是很微小的,在較長的時間里不會有很大的移動。所以,我們?nèi)匀豢梢哉f天極和春分點在天球上的位置不變,恒星的赤經(jīng)、赤緯和黃經(jīng)也可以粗略地認為是不變的,以此為依據(jù)而建立的星表、星圖仍是可以長期使用的。

5.地球公轉(zhuǎn)速度

地球公轉(zhuǎn)是一種周期性的圓周運動,因此,地球公轉(zhuǎn)速度包含著角速度和線速度兩個方面。如果我們采用恒星年作地球公轉(zhuǎn)周期的話,那么地球公轉(zhuǎn)的平均角速度就是每年360°,也就是經(jīng)過365.2564日地球公轉(zhuǎn)360°,即每日約0°.986,亦即每日約59′8″。地球軌道總長度是940000000千米,因此,地球公轉(zhuǎn)的平均線速度就是每年9.4億千米,也就是經(jīng)過365.2564日地球公轉(zhuǎn)了9.4億千米,即每秒鐘29.7千米,約每秒30千米。

依據(jù)開普勒行星運動第二定律可知,地球公轉(zhuǎn)速度與日地距離有關(guān)。地球公轉(zhuǎn)的角速度和線速度都不是固定的值,隨著日地距離的變化而改變。地球在過近日點時,公轉(zhuǎn)的速度快,角速度和線速度都超過它們的平均值,角速度為1°1′11″/日,線速度為30.3千米/秒;地球在過遠日點時,公轉(zhuǎn)的速度慢,角速度和線速度都低于它們的平均值,角速度為57′11″/日,線速度為29.3千米/秒。地球于每年1月初經(jīng)過近日點,7月初經(jīng)過遠日點,因此,從1月初到當年7月初,地球與太陽的距離逐漸加大,地球公轉(zhuǎn)速度逐漸減慢;從7月初到來年1月初,地球與太陽的距離逐漸縮小,地球公轉(zhuǎn)速度逐漸加快。

我們知道,春分點和秋分點對黃道是等分的,如果地球公轉(zhuǎn)速度是均勻的,則視太陽由春分點運行到秋分點所需要的時間,應(yīng)該與視太陽由秋分點運行到春分點所需要的時間是等長的,各為全年的一半。但是,地球公轉(zhuǎn)速度是不均勻的,則走過相等距離的時間必然是不等長的。視太陽由春分點經(jīng)過夏至點到秋分點,地球公轉(zhuǎn)速度較慢,需要186天多,長于全年的一半,此時是北半球的夏半年和南半球的冬半年;視太陽由秋分點經(jīng)過冬至點到春分點,地球公轉(zhuǎn)速度較快,需要179天,短于全年的一半,此時是北半球的冬半年和南半球的夏半年。由此可見,地球公轉(zhuǎn)速度的變化,是造成地球上四季不等長的根本原因。

首先了解幾個名詞:

1,一光年:是指一年時間里面光走過的距離,注意,光年是長度單位。

2,地球公轉(zhuǎn):我們的地球以每秒29.79公里的速度,沿著一個偏心率很小的橢圓繞著太陽公轉(zhuǎn)。走完大約約9.4億公里的一圈路程要花365天又6小時,即大約一年。 (日地平均距離是1.5億公里)

當然,樓主的問題可以理解為:光在一年時間里面走過的距離是地球公轉(zhuǎn)的周長的多少倍?答案;由于1光年是光在一年時間里面走過的距離,地球公轉(zhuǎn)周長是地球一年走過的弧長,時間都是一年。所以距離之比就是光速300000km/s和地球公轉(zhuǎn)的速度29.79km/s之比:n=300000/29.79=10000倍。

關(guān)于補充問題:地球圍繞太陽公轉(zhuǎn)一周的距離是多少?這里的距離實際上是周長,一周的弧長。我們已經(jīng)知道地球公轉(zhuǎn)軌道半徑1.5億公里,很容易算出周長的。根據(jù)公式s=2×3.14×1.5億,大約9.4億公里。