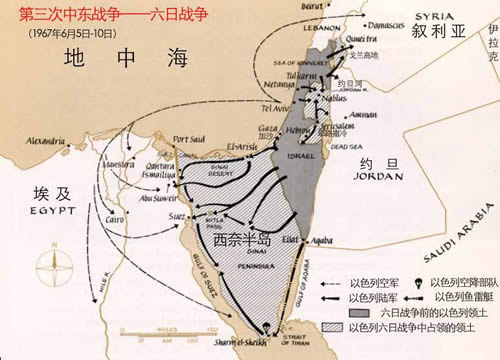

1967年6月10日 (農歷五月初三),第三次中東戰爭結束。

1967年6月5日早晨7時45分,以色列出動了幾乎全部空軍,對埃及、敘利亞和伊拉克的一切機場進行了閃電式的襲擊。空襲半小時后,以色列地面部隊也發動了進攻,阿拉伯國家也可是抵抗。至十日戰爭結束,阿拉伯國家失敗。這就是第三次中東戰爭,也稱“六.五戰爭”或“六天戰爭”。

1967年6月5日:這次閃電戰的主角是空軍1967年6月5日,以色列出動了全部空軍,對埃及、敘利亞和約旦等阿拉伯國家發動了大規模的突然襲擊。這一天,以色列空軍幾乎傾巢而出,甚至連教練機也投入了戰斗,對阿拉伯國家25個空軍基地進行了襲擊。在開戰后60個小時,以色列共擊毀阿拉伯國家飛機451架,其中埃及就損失飛機336架,敘利亞損失60架,約旦損失29架,伊拉克損失25架,黎巴嫩損失1架。埃及作戰飛機損失了95%,整個埃及空軍陷于癱瘓,而以色列只損失了26架飛機。

蘇聯策劃戰爭。美國曾計劃進攻以色列蘇聯利用散布假情報等手段蓄意挑起了這場阿以之間的戰爭。而蘇聯之所以這么做,主要是由于以色列在核研究上取得了巨大突破。為了對付這一威脅,蘇聯希望在戰爭中聯合埃及對以色列的迪莫納核設施進行轟炸,他們甚至還計劃在以色列沿海登陸。當時,蘇聯的核潛艇也駛近以色列海岸,以便在以色列準備使用核武時對其進行還擊。同樣,在戰爭前夕,美國曾制定一份秘密軍事計劃,如果以色列向東進入約旦河西岸或者向西攻占西奈半島,美國將對以色列實施軍事打擊。但這份計劃最終以流產告終。而讓美蘇兩國鎩羽而歸的,是以色列軍隊的迅捷的速度。

第三次中東戰爭,堪稱戰爭史上的經典戰役。在這場戰爭中,以色列占領了加沙地帶、約旦河西岸、耶路撒冷舊城、埃及的西奈半島和敘利亞的戈蘭高地,共計6.5萬平方公里的阿拉伯土地,從而確定了以色列在戰略上的優勢。但是,這場戰爭并未給以色列帶來所期盼的和平,其所引發的一系列問題,至今仍在影響著今天的阿以局勢,()使以色列人和巴勒斯坦人同時遭受著沖突之痛。 耶路撒冷希伯來大學國際關系學教授雷蒙德·科恩在談及這場戰爭時稱,這場戰爭不過是1948年阿以沖突的延續。客觀上說,第三次中東戰爭是在50年代泛阿拉伯政治運動逐步取得發展的大背景下進行的。當時,埃及、約旦和敘利亞簽署了《共同防御協定》,并且在戰前傳遞出了“要毀滅以色列國”的聲音。而以色列無論從兵力還是裝備數量上都無法與埃、約、敘三國相匹敵。在這種情況下,“為生存而戰”的以色列在短短6天的戰爭中取得了全勝,并由此改變了其在中東地區國家中的地位,“一個猶太國家在中東地區的存在”成為同地區其他各國不得不接受的現實。科恩教授的這一觀點,頗能代表不少以色列人的想法。

然而,事態發展表明,科恩所說的這個“現實”一直在遭遇不斷的挑戰。期間,除埃以、約以最終通過和平談判實現了雙邊關系的正常化外,巴勒斯坦難民問題、約旦河西岸問題、耶路撒冷地位問題以及戈蘭高地問題等,都由于各方復雜的利益關系以及牽涉到政治、宗教、民族等多方面的復雜因素而遺留下來,成為后來中東地區巴以沖突、黎以沖突、敘以矛盾等問題久拖未決的障礙。

這其中主要是以色列戰后政策方面的問題。比如:在加沙和約旦河西岸等地修建猶太人定居點,激化了以色列與當地巴勒斯坦人的矛盾;修建多個檢查站,阻礙了巴勒斯坦地區人員和商品的流通,造成巴經濟惡化和人道主義危機,引發巴民眾對以色列占領的更多暴力反抗等等。曾批準設立某些定居點的以副總理佩雷斯如今也承認,在巴勒斯坦人口高度密集的希伯倫等地建立定居點“是個錯誤”。 此外,地區極端勢力的抬頭也使有關問題的解決更加復雜化。巴伊斯蘭抵抗運動(哈馬斯)一直不肯接受中東問題有關四方提出的放棄暴力、承認以色列、接受巴以達成的和平協議三原則,這是以色列無論如何都無法接受的。

佩雷斯說:“第三次中東戰爭的勝利對以色列來說是難忘的,不幸的是,它并不是最后一次戰爭。”的確,在隨后的40年間,以色列與巴勒斯坦、黎巴嫩之間大大小小的沖突頻頻發生,直至今天還在延續。戰爭一方面奪走了成千上萬生命,一方面也在告誡人們,它并不能解決問題。

反思這場戰爭,以色列人應該從中得到啟示:戰爭不能帶來真正的和平。

乙巳年五月十五日

10